日中のダウンロードを諦めて帰宅後,深夜に自宅で割と(それでもゆっくりと)ダウンロードが進むのを見ているうちに寝落ちしたので,目覚めてからは混雑解消したのか,すっきりとインストール以後は進みました。

インストールの間にもAppleの認証ステップがありますから,通信が混雑しているとインストール途中でプログレスバーがいつまでも動かない,ということが生じますが,それはなかった,ということです。

で,現象が解消して忘れていたのですがそこへXcodeGhostのニュース。各ニュースサイトで話題になっているのでご存知かと思いますが,細かいところまでよくまとまっているのが以下の記事かと思います。

- 新たなマルウェア「XCodeGhost」全てのiPhoneユーザは要チェック!! (iBitzEdgeさん)

それ以前に一般のニュースで,iCloudのパスワードを入れさせられる場合もある的な記述があり,「ゑ?」と思ったわけです。

ということで,Pangu作のチェッカを入れて確認しました。このへんは脱獄ニュースのTools4Hackさんが詳しい。Panguは脱獄ツールを作成,配布しているところですから当然でして,この界隈の修羅の様相を踏まえて,確からしい内容を選んで丁寧に解説されているのがこのサイトであります。

- [iOS] AppStoreからも感染するウイルス「XcodeGhost」の検知アプリをPanguが公開 (Tools4Hackさん)

個人的には脱獄環境でMobile Safariの穴からiOS乗っ取られた過去があるので脱獄はめんどくさいと思ってやめましたが,iOSのセキュリティについては脱獄コミュニティがいちばん詳しく知っていて,Twitterなどでかれらが漏らす話が重要だったりするので,それをうまく掬って記事にしてくださるニュースサイトは見ております。

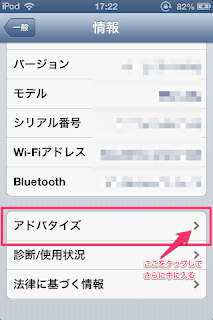

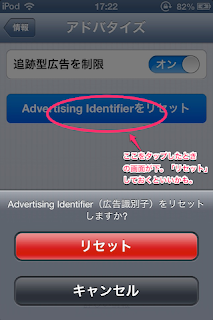

というわけで,上記記事の手順で,Mobile Safariからアプリをインストールして,開発者証明書プロファイルを「設定」アプリから「信頼」してあげれば動きます。エンタープライズ向け,企業などで社内業務用に開発されたものなど,一般公開されないアプリをインストールして動かす手順を踏む形。

開発者証明書はAppleに申請して,Appleの署名つきのものを取得しないとアプリが動かず,証明書の偽造はまだ確認されていない,できないことになっている,のだったと思うので,このアプリを動かす間だけ「信用」すればよいし,この画面で「信用」すると赤文字で「Appを削除」にかわるわけですが,実行後,ここをタップすれば証明書とアプリの両方が消えます。

開発者証明書はAppleに申請して,Appleの署名つきのものを取得しないとアプリが動かず,証明書の偽造はまだ確認されていない,できないことになっている,のだったと思うので,このアプリを動かす間だけ「信用」すればよいし,この画面で「信用」すると赤文字で「Appを削除」にかわるわけですが,実行後,ここをタップすれば証明書とアプリの両方が消えます。

結論ですが,わたくしのところでは,コメント欄で話題になっているCamScannerは手持ちはCamScanner+だったおかげか,感染しておりませんでした。というわけで問題なし。AppStore側も感染アプリのBAN(ストアからの削除)を積極的に進めているようなので,今後インストールするアプリに同じ不正コードが含まれている可能性は少ないのかなと思っています。(AppStoreからBANされていても,いまデバイスにインストールされているアプリまで消えるわけではないので,いま動いているiOSデバイスで確認することが大事です)

それで,XcodeGhostの該当コード部分がGitHubに上がって,めきめきスターの数が上がっております。スターは,いわゆる「お気に入り」機能です。ブックマークといってもいい。

- XcodeGhostSource/XcodeGhost (GitHub)

たしかに,各種情報をとりまとめ,暗号化して情報収集サイトに送信する様子が見えます。README.mdが中国語なので読みにくいですが,英語に翻訳すればわかりやすい。文法が近いためか中国語から英語への翻訳精度は高いと思います。

Google翻訳の結果:

"XcodeGhost" Source clarification on the so-called "XcodeGhost" of

First of all, I XcodeGhost event to bring confusion apologize. XcodeGhost from my own experiments, without any threatening behavior, as detailed in the source code: https: //github.com/XcodeGhostSource/XcodeGhost

The so-called XcodeGhost is actually hard to force an unexpected iOS developers find: Modify Xcode compiler configuration text file specified code can be loaded, so I wrote the code above annex to try and upload it to your network disk.

All data in the code actually acquired basic app information: application name, application version number, system version number, language, country name, symbol developer, app installation time, device name, device type. In addition, you do not get any other data. Solemn note is required: for selfish reasons, I joined the advertising features in the code, hope can promote their applications (off the source code can be compared to the Annex do check). But in fact, from the beginning to the final shut down the server, I have not used the advertising function. And in 10 days ago, I have taken the initiative off the server and remove all data, but will not have any effect on anyone.

Willing rumors would stop the truth, the so-called "XcodeGhost", used to be a wrong experiment, after just completely dead code only.

It is emphasized that, XcodeGhost App will not affect any use, but does not obtain private data, only a dead piece of code.

Again sincerely apologize, wish you a pleasant weekend